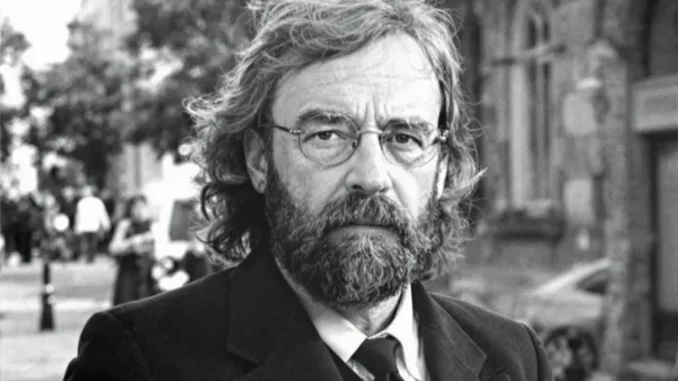

Jean-Dominique Senard a dirigé le groupe Michelin de 2012 à 2019, période durant laquelle sa politique de rémunération a suscité de nombreux débats. Contrairement à d’autres patrons du CAC 40, Senard a développé une approche distincte concernant sa rétribution financière. Les documents publiés par Michelin montrent qu’il a perçu des montants significativement inférieurs à la moyenne des grands dirigeants français, tout en maintenant des performances boursières solides pour l’entreprise. Cette situation atypique mérite une analyse détaillée pour comprendre les mécanismes de gouvernance et les choix stratégiques qui ont façonné cette politique de rémunération particulière.

Les Composantes du Package Salarial de Senard

Durant son mandat à la tête de Michelin, Jean-Dominique Senard a bénéficié d’une rémunération structurée autour de plusieurs éléments distincts. Sa rémunération fixe annuelle s’élevait à environ 1,1 million d’euros, un montant relativement modeste comparé à d’autres dirigeants d’entreprises de taille comparable. Cette base fixe représentait approximativement 40% de sa rémunération totale, une proportion inhabituelle dans le paysage des grands groupes où la part variable domine souvent.

La part variable de sa rémunération était conditionnée par des critères de performance précis, notamment la progression du résultat opérationnel, l’évolution des parts de marché et la mise en œuvre de la stratégie à long terme du groupe. Ces objectifs, validés par le comité des rémunérations, pouvaient faire varier sa rétribution de 0 à 150% du montant cible, selon les années.

Fait notable, Senard a renoncé volontairement à certaines stock-options et actions gratuites auxquelles sa position lui donnait droit. Cette décision peu commune a réduit substantiellement sa rémunération potentielle. Les documents officiels révèlent qu’il a ainsi abandonné plusieurs millions d’euros sur la durée de son mandat, préférant une politique de rémunération qu’il jugeait plus alignée avec les valeurs de l’entreprise.

Son régime de retraite complémentaire suivait des règles strictes, avec un taux de remplacement plafonné à 35% de sa dernière rémunération, bien en-deçà des pratiques observées chez certains concurrents où ce taux peut atteindre 45 à 50%.

Comparaison avec les Autres Dirigeants du CAC 40

L’analyse comparative des rémunérations des dirigeants du CAC 40 place Jean-Dominique Senard dans une position singulière. Alors que la rémunération médiane des PDG du CAC 40 oscillait entre 3,8 et 4,5 millions d’euros pendant son mandat, celle de Senard n’a jamais dépassé les 3 millions d’euros annuels, tous éléments confondus.

Cette différence s’accentue lorsqu’on examine les entreprises de taille comparable. Les patrons de Renault, Peugeot ou Valeo percevaient des packages globaux supérieurs de 30 à 60%, malgré des performances parfois similaires voire inférieures. La politique de rémunération de Michelin sous Senard témoigne d’une approche différente de la valorisation exécutive.

Le ratio entre la rémunération du dirigeant et le salaire médian des employés chez Michelin s’établissait autour de 50:1, quand ce même ratio pouvait atteindre 100:1, voire 200:1 dans d’autres groupes du CAC 40. Cette modération relative s’inscrit dans une philosophie managériale qui cherchait à limiter les écarts de rémunération au sein de l’organisation.

Les avantages en nature accordés à Senard restaient modestes : voiture de fonction, protection sociale complémentaire et assurance-chômage privée, sans résidence de fonction ni autres privilèges parfois observés chez ses homologues. Cette sobriété contraste avec les pratiques de certains grands groupes français où ces avantages peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d’euros annuels supplémentaires.

Éléments de rémunération comparative (moyenne annuelle en millions €)

- Jean-Dominique Senard (Michelin) : 2,7

- Carlos Ghosn (Renault, avant sa chute) : 7,4

- Carlos Tavares (PSA/Stellantis) : 5,2

- Jacques Aschenbroich (Valeo) : 3,8

L’Impact des Performances de Michelin sur la Rémunération

La politique de rémunération de Jean-Dominique Senard était intrinsèquement liée aux performances économiques du groupe Michelin. Durant son mandat, l’entreprise a connu une progression régulière de ses résultats, avec un résultat opérationnel passant de 2,4 milliards d’euros en 2012 à plus de 3 milliards en 2018, malgré un contexte économique parfois difficile.

Cette croissance s’est traduite par une évolution positive du cours boursier, qui a progressé d’environ 85% sur la période, surperformant l’indice CAC 40 qui n’a gagné que 50% sur la même durée. Cette création de valeur pour les actionnaires n’a pourtant pas entraîné d’augmentation proportionnelle de la rémunération du dirigeant, contrairement aux mécanismes observés dans de nombreuses autres entreprises.

Les objectifs annuels fixés par le conseil de surveillance pour déterminer la part variable étaient particulièrement exigeants. Les documents publiés montrent que ces critères incluaient non seulement des indicateurs financiers classiques (marge opérationnelle, cash-flow libre, parts de marché), mais aussi des critères liés à la responsabilité sociale et environnementale, à la satisfaction client et à l’innovation.

L’atteinte de ces objectifs variait selon les années, ce qui explique les fluctuations observées dans la rémunération effective de Senard. Par exemple, en 2016, année marquée par des défis particuliers sur certains marchés, le taux d’atteinte des objectifs n’était que de 80%, réduisant mécaniquement sa rémunération variable. À l’inverse, l’excellente année 2017 a vu ce taux dépasser 110%, sans pour autant que sa rémunération globale n’atteigne les niveaux observés chez ses homologues.

La Philosophie Managériale derrière ces Choix

Les choix de rémunération de Jean-Dominique Senard reflètent une philosophie managériale distincte, profondément ancrée dans l’histoire et la culture de Michelin. L’entreprise, fondée en 1889, a toujours cultivé des valeurs de long terme et de responsabilité sociale, incarnées par ses dirigeants successifs.

Senard, formé à l’école HEC puis ayant exercé chez Total et Pechiney avant de rejoindre Michelin en 2005, a embrassé cette culture d’entreprise tout en y apportant sa vision personnelle. Dans plusieurs interviews, il a exprimé sa conviction que la rémunération excessive des dirigeants pouvait nuire à la cohésion sociale au sein de l’entreprise et à son image externe.

Cette approche s’inscrit dans une conception du capitalisme responsable qu’il a défendue tout au long de son mandat. Pour Senard, la modération salariale des dirigeants constitue un signal fort envoyé tant aux collaborateurs qu’aux investisseurs et au grand public. Selon ses propres mots lors d’une intervention à Sciences Po en 2017 : « Un écart de rémunération trop important entre la base et le sommet d’une organisation crée une distance qui nuit à la dynamique collective ».

Cette philosophie a trouvé un prolongement dans sa présidence du B7, le groupe d’affaires réunissant les fédérations patronales des pays du G7, où il a plaidé pour une vision plus équilibrée du capitalisme. Son approche a influencé la gouvernance de Michelin, avec notamment l’introduction précoce de critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans l’évaluation de la performance des dirigeants, bien avant que cela ne devienne une pratique répandue.

L’Héritage Senard : Un Modèle Alternatif de Rétribution

Le départ de Jean-Dominique Senard de Michelin en 2019 pour prendre la présidence de Renault a marqué un tournant. Son successeur, Florent Menegaux, a hérité d’un système de rémunération structurellement différent de ceux en vigueur dans la plupart des grands groupes français.

Ce modèle alternatif se caractérise par une transparence accrue sur les critères d’attribution des différentes composantes de la rémunération et par un lien renforcé entre la performance durable et la rétribution. Les documents publiés par Michelin depuis montrent que cette philosophie a perduré, avec certains ajustements mais sans rupture fondamentale.

L’influence de Senard se fait sentir au-delà de Michelin. Son arrivée à la tête de Renault dans un contexte post-Ghosn a coïncidé avec une refonte complète de la politique salariale des dirigeants du groupe automobile. Le contraste entre les deux approches – celle de Ghosn caractérisée par une maximisation agressive des rémunérations, et celle de Senard fondée sur la modération – illustre deux visions opposées du rôle du dirigeant.

Plus largement, le cas Senard alimente le débat sur la rémunération des élites économiques en France et en Europe. Dans un contexte de tensions sociales croissantes autour des inégalités, son approche est parfois citée comme un exemple à suivre. La loi PACTE, adoptée en 2019, qui renforce les obligations de transparence et le contrôle des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants, s’inscrit dans une logique proche de celle qu’il défendait.

Le véritable héritage de Senard réside peut-être dans la démonstration qu’une entreprise peut être performante sans verser des rémunérations astronomiques à ses dirigeants. Cette leçon, à l’heure où les écarts de revenus atteignent des niveaux historiquement élevés, pourrait inspirer une nouvelle génération de leaders d’entreprise soucieux de conjuguer performance économique et responsabilité sociale.